王朝の雅を現代に伝える。

有職彩色絵師 林美木子さん

Profile

- 林美木子 有職彩色絵師

- はやしみきこ

- 有職彩色(ゆうそくさいしき)絵師。1966年京都生まれ。「桐塑(とうそ)人形」の重要無形文化財保持者(人間国宝)、林 駒夫の長女として生まれる。京都芸術短期大学日本画コース卒業後、彩色絵師の仕事を始める。20代後半より、檜扇や貝桶など、平安時代から連綿と続く有職作品を制作。共著に『王朝のかたち』がある。

心震える美の世界へ誘う。

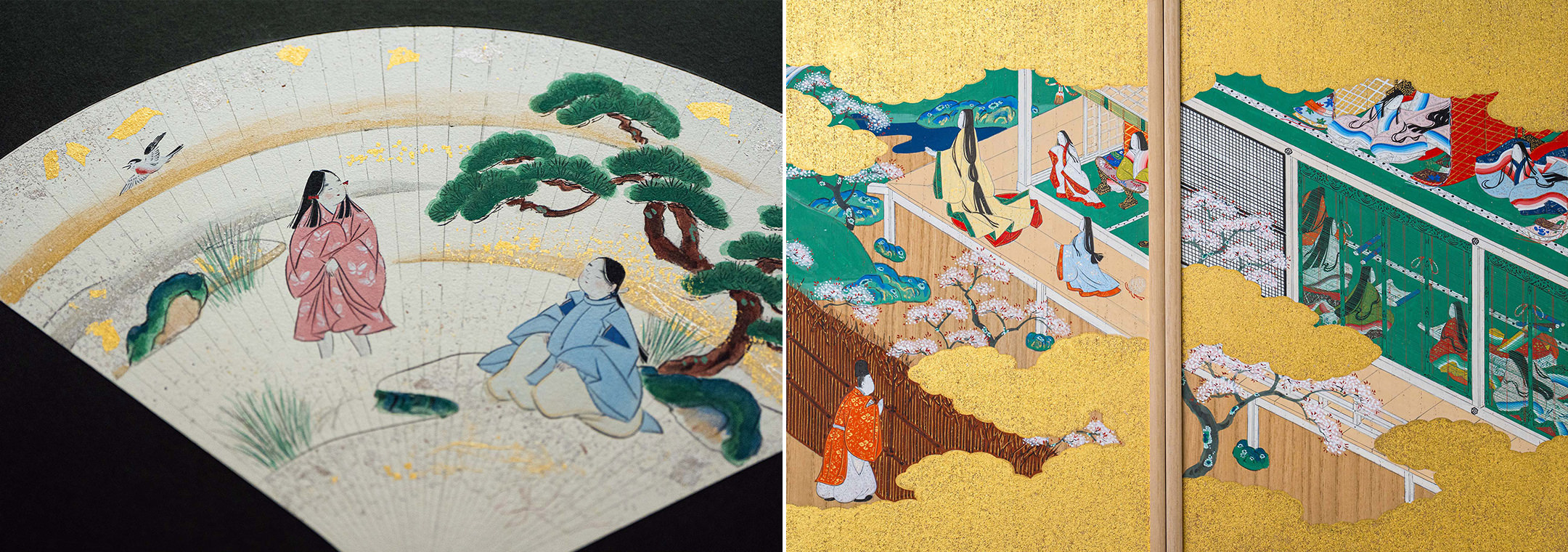

2024年のNHK大河ドラマ『光る君へ』で、一躍脚光を浴びる平安の宮廷での暮らし。 劇中に登場する檜扇を制作したのが、有職彩色絵師の林美木子さんです。

桐のおが屑と生麩糊を練りあげた粘土で素地を作る人形「桐塑(とうそ)人形」の人間国宝の父を持ち、幼い頃から美しいものを見て育った林さん。

長じてからの紆余曲折、そして美へのあくなき追求のお話を、林さんの工房で伺いました。

雅な作品は根性と気合いで描き上げる。

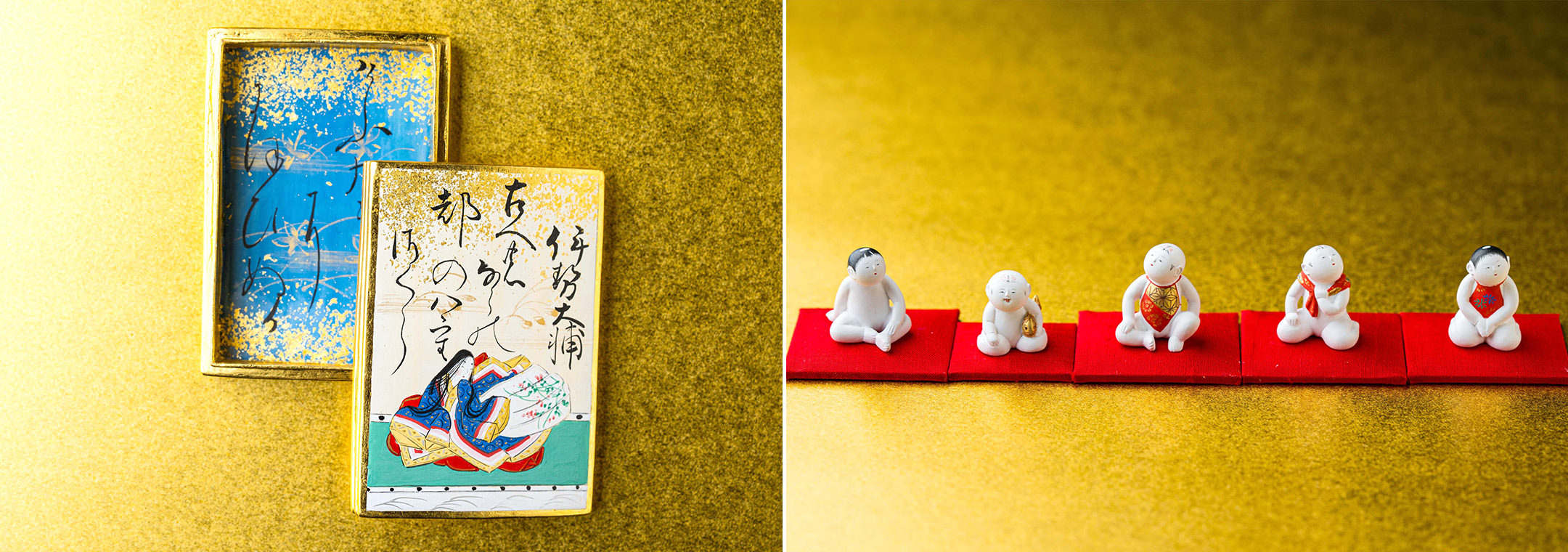

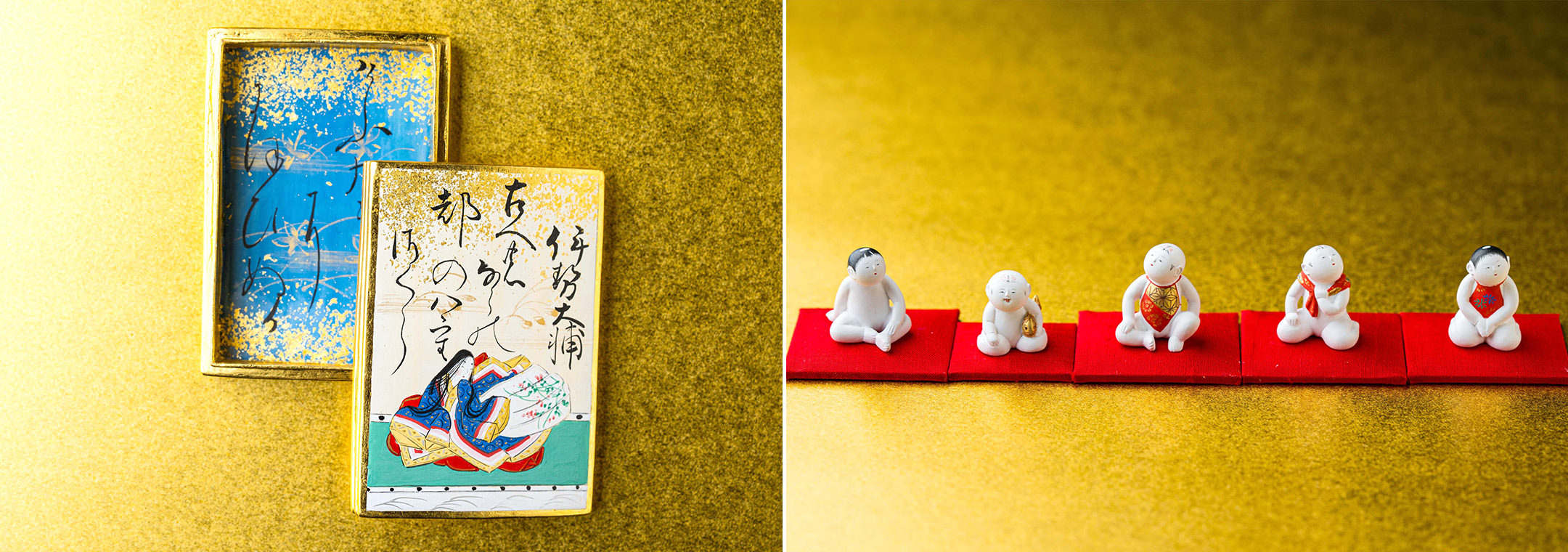

左の絵は、「板絵源氏物語絵合わせ」五十四帖の中の若紫の一部を拡大したもの。桃山時代、源氏物語が流行り出した頃の描き方で、絵を描いた上から御簾の線を入れて絵を隠していく〝破壊的な〟テクニックなんです。やまと絵の技法なんですけど、根性と気合いがないと描けない。

有職彩色絵師という肩書き、これ自称なんですけど、最初の頃は「何それ」と言われ、説明するのが大変やったのに、知らない間にブームになってた(笑)。有職というのは、宮中の暮らしを彩ってきた優雅で繊細な美の世界。サイズや絵柄などにも、細かな決まり事がある。それを忠実に再現していきます。

ヘビメタバンドのおっかけから、有職彩色の世界へ。

父は私をお琴の先生にしたかったみたいなんですけど、短大を出たあとは、昼はギャラリー勤め、夜はバイトの日々。

ヘビメタバンド(実はディープパープルやホワイトスネークの大ファンだった)の追っかけをやってたから、どんどん派手になって。父から「家の風紀が乱れるから出てってくれ」と言われて、20歳で家を出たんです。そんなとき、有職雛人形の老舗から声をかけていただいて、彩色の仕事にトライすることに。真っ白な宝船に色をつけるんですけど、これまで平面の勉強しかしてこなかったから、立体にどうやって金箔を貼るのかわからない。いろんな人に尋ねてみたけど、自分で考えろと言われるだけ。なので古い写真なんかを見ながら、自力でやるしかなかった。どうにかこうにか仕上げて持っていったら、昼夜働くよりたくさんの報酬が。それで「この仕事やります」となった(笑)。

職人は決まったことを決まったように描けばいいんですけど、しばらく働くうちに、預かった仕事をもっと正確に、正しく解釈してやりたいと思うようになって。目の前の仕事に必要な知識を得るため、必死で資料を集めて勉強するようになりました。ま、これは今も変わりませんけど。

崇高な芸術性を内包した「職人」。

その頃、東京で源氏物語の展覧会があって、初めて一人で新幹線に乗って見に行ったんです。500年も前の絵なのに、さっき描いたみたいに見えた。そして不思議なことが‥‥お姫さんの御簾にふわっと風が吹いた気がしたんです。絵の中に風が吹くなんて。そうか、ものを作る仕事っていうのは、こういうもんなんや。何百年後の人を感動させたり、思いを共有することができるんだ。いい仕事やなと思わず涙が出た。そして、この仕事のために人生のすべてを賭けようと思いました。

京都の職人の世界は分業ですけど、全部のプロセスを一人でやりたいと思って、10年お世話になった人形店から独立。ただ、基本の根性は今も職人なので、「やってくれるか」と言われたら、つい「喜んで」と受けては自分のクビをしめてます(笑)。

父曰く、「仕事は混沌から生まれてくる」。

上の子が小1、下の子が2歳のときに離婚。何があっても仕事は続けたい。じゃあどうするか。たまたま、とてもよいシッターさんの会社が見つかって助かりました。明け方まで仕事をして、5時半頃からお弁当を作って、幼稚園と学校に送り出してから一瞬寝て、仕事して、夕方には外回りしてから子どもを迎えに行き、買い物して帰る。もう日常がカオスでした。父は「仕事というのは混沌から生まれてくるもんやから、それでええんや」と。

40代半ばになったとき、父が手がける桐塑人形をやってみようと思うようになりました。父と同じ土俵には立ちたくないとずっと避けてきたんですけど、周囲にも手わざを受け継ぐ職人が激減している現状に、これは父に聞けるときに聞いておきたいと思うようになったんです。最初は、桐塑がなかなかうまく練れない。うまくできるまでに10年かかりました。一番最初に作ったのは、嵯峨人形の小さな唐子でした。

生涯かけて楽しく仕事をする。

仕事を始めて約40年。「仕事は頼まれてやるもんや」という父の教えの通り、自分から売り込みに行ったことは一度もなくて、目の前の仕事に一つ一つ集中することで、ここまでこさせてもらいました。仕事を始めた頃は「女のくせに」とどれだけ言われたことか。女らしいことをすべて排除して一人の職人としてやってきた。子どもからは「うちには、お母さんというあだ名のおっさんがいる」といわれています(笑)。

この仕事は地味な工程の積み重ね。気が遠くなるような時間をかけて作品を生み出します。でも、楽しい。素晴らしい仕事です。今後は子どもたちも手伝ってくれることになり、ありがたい。ほんとうにやって来てよかったと思っています。

林美木子さん、スキンケアどうしてます?

最後に、林さんのスキンケアについて聞いてみました。仕事、仕事の毎日。出かけるときしかメイクをしないという林さん。「地黒だからと、父がとても心配していた」と笑います。「これからはサクラエで、美白※に努めたい」とのことでした。

※メラニンの「生成」と「 蓄積」をダブルでおさえ、しみ・そばかすを防ぐ

取材日: 2024年10月24日

※商品を提供し、いただいたコメントを編集しています。